低成本稳定达标技术方案提供

- 博士后创新实践基地

- 高新技术企业

- CMA资质认证

在污水处理中,聚丙烯酰胺(PAM)与聚合氯化铝(PAC)的最佳搭配需基于协同作用机制和水质适应性,常规配比为 PAC:PAM = 10:1(体积比),但实际需通过小试或中试动态调整,以下为具体分析:

一、协同作用机制

1.PAC(聚合氯化铝):

作为无机混凝剂,通过水解生成带正电的氢氧化铝胶体,中和水中悬浮物(如泥沙、有机物)的负电荷,使其脱稳凝聚成小絮体。

适用场景:pH 7-8 时效果最佳,对高浊度废水(如洗砂水)初始处理效果显著。

2.PAM(聚丙烯酰胺):

作为有机高分子絮凝剂,通过长链分子吸附架桥作用,将PAC形成的小絮体连接成大而密实的絮团,加速沉淀并改善污泥脱水性能。

适用场景:对残留悬浮物、胶体及溶解性有机物有高效絮凝作用,可降低COD/BOD。

协同效果:PAC先破坏胶体稳定性,PAM后强化絮凝,形成“混凝-絮凝”全流程覆盖,提升SS去除率(可达90%以上)并降低药剂成本。

二、配比优化原则

1.常规配比:

体积比:PAC:PAM = 10:1(如10L 10% PAC溶液 + 1L 0.1% PAM溶液)。

质量比:PAC投加量通常为150-300mg/L,PAM为0.5-3mg/L,具体需根据水质调整。

2.水质适应性调整:

高悬浮物废水:减少PAC投加量,增加PAM用量(如PAC:PAM = 8:1),强化絮凝架桥。

低pH废水:PAC混凝性能受抑制,需提高PAC比例或调节pH至中性。

低温废水:PAM分子链伸展受阻,可适当增加投加量。

3.成本效益平衡:

增加PAC用量可提升混凝效果,但过量会导致处理成本上升;PAM用量需控制,避免单体毒性风险(尤其排放水)。

建议通过小试确定极优配比,以处理性能和成本为双重指标。

三、操作要点

1.投加顺序:

先PAC后PAM:PAC先破坏胶体稳定性,PAM后强化絮凝,避免顺序颠倒导致絮体破碎。

投加点间隔:两点距离≥5米,时间间隔≥5秒(通常20秒),防止药剂相互干扰。

2.溶解与搅拌:

PAC溶解浓度20%-30%,PAM为0.1%-0.5%,需用干净自来水配置,避免铁容器(PAM易降解)。

搅拌速度60-200转/min,防止局部浓度过高或机械剪切导致PAM分子链断裂。

3.效果监测:

观察絮体大小、沉淀速度及上清液清澈度,动态调整配比。

定期检测SS、COD/BOD去除率,验证处理效果。

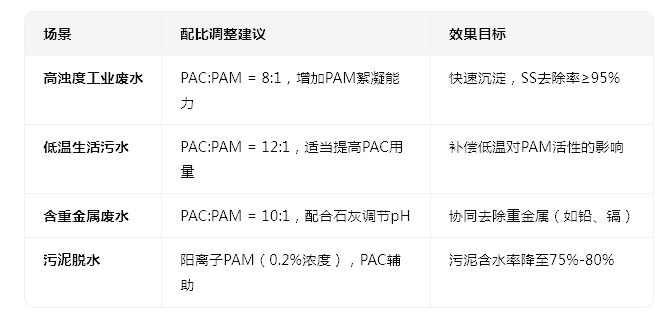

四、应用场景推荐

相关文章:--------------使用聚丙烯酰胺如何有效的减少用量提高效果

联系电话:0755-89641127

联系手机:15013809846

公司传真:0755-89641863

电子邮箱:lqyabe@163.com

公司地址:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路82号